将原子冷却至超低温:用于量子领域的激光冷却与原子俘获技术

前言

将原子冷却至超低温,为基础物理学、精密计量学和量子科学领域带来了大量机遇。

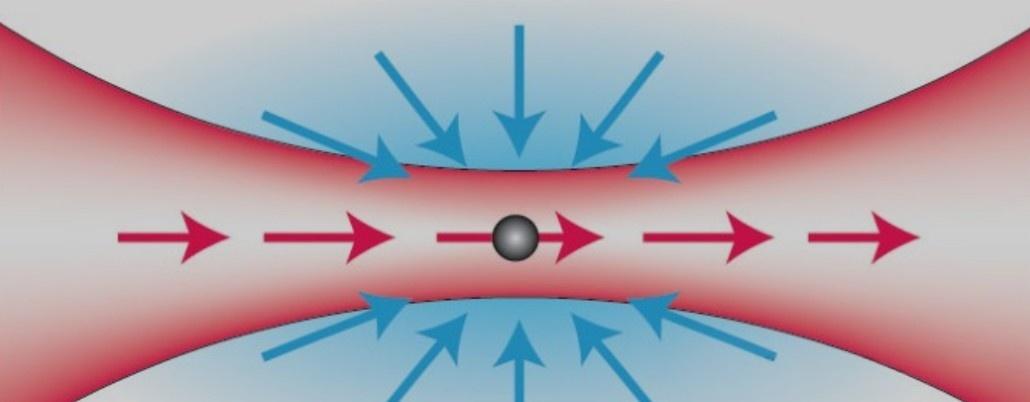

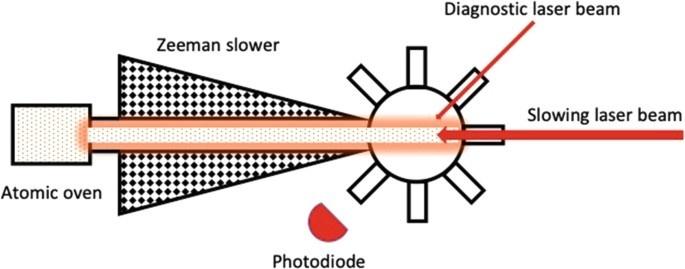

1975 年,Hänsch与Schawlow率先提出激光冷却技术,这一成果成为原子操控领域的重大突破。该技术利用多普勒效应,通过反向传播的激光束,使朝向激光运动的原子产生频移,进而增强光子散射效应,最终导致原子动能降低。1985 年,朱棣文(Chu)等人验证了这一原理,成功将原子温度冷却至接近光子反冲极限的极低水平。

随着激光冷却技术的不断发展,其冷却极限已突破光子反冲极限,能够在更低温度下实现对原子的操控。速度选择布居俘获 、受激拉曼跃迁等技术进一步拓展了原子操控的可能性,为突破性实验提供了新途径。

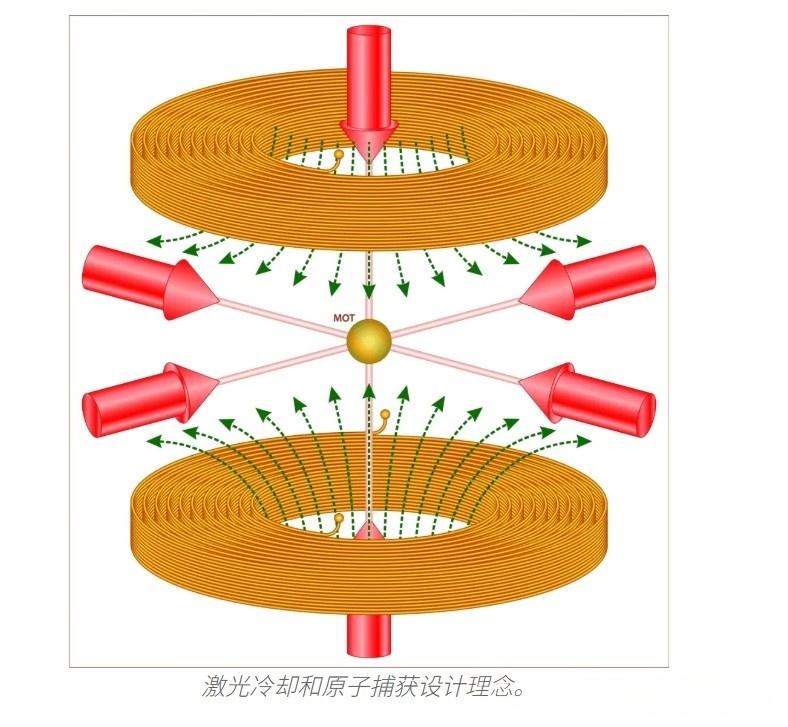

激光冷却与原子俘获的设计

在激光冷却技术之外,原子俘获技术涵盖多种方法,可分别针对带电粒子与中性粒子进行设计。其中,带电粒子俘获装置利用电场或电磁场中的库仑相互作用,能够实现超高精度光谱分析,并用于探索量子效应;中性原子俘获装置则借助辐射压力、磁场力或光偶极力等相互作用,每种方法均为超冷原子量子物质相关实验提供了独特优势。

光偶极阱

光偶极阱是原子俘获机制的一种,其原理是利用电偶极子与远失谐光之间的相互作用实现原子俘获。与辐射压力阱、磁阱等其他俘获机制相比,光偶极阱的俘获能力更弱(典型阱深低于 1 毫开尔文)。在特定条件下,该俘获机制不受电子基态特定子能级的影响,这使得实验可在较长时间内(最长可达数秒)充分利用原子内部基态的动力学特性。此外,光偶极阱在俘获几何结构上具有灵活性,可实现高度各向异性的势阱或多阱势场。

从历史发展来看,Askar’yan于 1962 年在研究等离子体与中性原子相关问题时,首次提出将光偶极力作为偶极阱中束缚机制的概念;1968 年,Letokhov进一步提出利用光偶极力俘获原子的设想,认为可通过远离原子跃迁频率的驻波,在其波节或波腹处实现原子的一维束缚。1970 年,Ashkin通过辐射压力与偶极力的协同作用,实现了对微米级粒子的激光俘获;随后在 1978 年,他又提出了中性原子的三维俘获方案。

1986 年,朱棣文等人开展了开创性研究,充分展现了光偶极阱在灵活性与精度上的优势。这类阱利用远失谐光,将原子束缚在保守势场中,对原子的扰动极小,能够实现长时间的原子相互作用与高保真度实验,已成为原子俘获、原子光学等多个领域不可或缺的工具。

各类冷却与俘获技术探索

激光冷却与俘获领域取得了显著进展,不仅推动了基础研究的发展,还为跨学科的新型应用创造了条件。从解开量子奥秘到实现对原子运动的前所未有的控制,这些技术持续突破原子物理学的边界。

根据不同的应用需求,可选择多种俘获与冷却技术。例如,磁阱利用原子磁矩的取向特性实现俘获;而聚焦激光束产生的感应偶极矩,则可通过时变电场实现原子俘获。这些技术的应用场景广泛,既包括低温恒温器,也涵盖用于研究的原子束操控。

另一方面,1975 年Hänsch提出的辐射冷却技术,通过光子散射实现原子操控 —— 原子在多次散射过程中损失能量与动量,最终降低平动温度。这种冷却方法在光谱分析与束流准直领域具有应用前景。

对带电粒子与中性粒子的俘获,是推动不同能量尺度科学研究发展的关键。其中,离子阱的俘获效果不受离子内部结构影响,为各类实验研究提供了便利;对于中性原子,辐射压力阱、磁阱、光偶极阱等不同俘获机制兼具灵活性与精度,能够实现长时间实验与高保真度研究。

为实现高效俘获加载与维持所需的低温环境及高相空间密度,研究中采用了多种冷却方法,如多普勒冷却、偏振梯度冷却、蒸发冷却等。此外,两体与三体相互作用等碰撞过程,对阱中粒子的损失与热平衡具有重要影响,为研究基础碰撞过程提供了重要线索。

综上可见,每种冷却与俘获技术都为实验工具库提供了独特贡献,助力实现对俘获粒子的精确控制与操控,以满足各类科学研究需求

基本加热机制

与冷却作用相反的是加热效应。加热的一个主要来源是阱中光子的自发散射 —— 这一过程的随机性会导致辐射力产生涨落。在远失谐的偶极阱中,散射主要为弹性散射,即散射光子的能量与激光频率一致,而非与原子的光学跃迁频率匹配。原子对光子的吸收与自发再辐射过程均会产生涨落,进而导致整体加热(米诺金与列托霍夫,1987)。

在近共振的强光场中(尤其是驻波结构),光子在不同行波分量间的感应重新分布会引发显著加热(戈登与阿什金,1980;达利巴尔与科恩 - 塔努吉,1985)。

除偶极阱中的基本加热机制外,技术层面的加热源于俘获场的强度涨落与指向不稳定性(萨瓦德等人,1997)。其中,强度涨落若发生在俘获特征频率的两倍处,会通过参数共振激发原子的运动振荡;而指向不稳定性导致的势场抖动(频率与阱频率一致)则会增大原子的运动振幅。

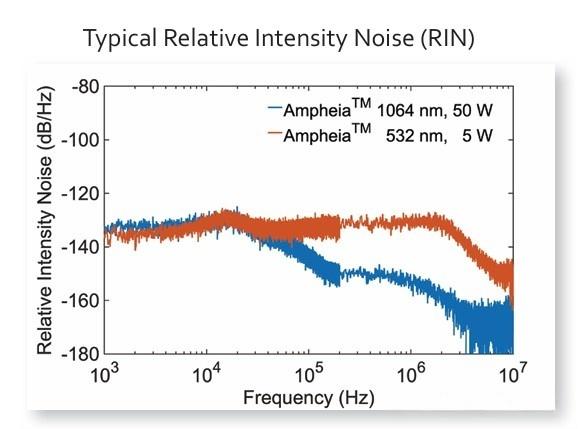

在实验中,这些问题的严重程度很大程度上取决于具体的激光源及其技术噪声谱。因此,使用超低相对强度噪声(RIN)的激光源至关重要。例如,Ampheia™系列激光在宽频率范围内均具备超低相对强度噪声特性。

激光捕获与冷却未来:前路何在?

在激光技术持续改进的推动下,激光俘获与冷却领域有望实现显著突破。该领域的主要挑战之一是噪声诱导的加热效应 —— 这种效应会降低冷却机制的效率。然而,随着超低相对强度噪声(RIN)激光源的研发,这一障碍正逐步被克服。这类先进激光能提供稳定、精确的光场,对减少涨落与不稳定性至关重要,从而显著缓解基本加热与技术加热问题。

随着技术的进一步完善,实现更高水平的激光俘获与冷却控制精度已成为可能,这将为实验物理学与实际应用开辟新前沿。这一进展不仅能增强我们维持超低温环境的能力,还将助力探索此前无法触及的物理现象,为量子力学的研究与应用开启新纪元。

【版权与来源声明】

本文内容来源于【光谱大侦探】的《将原子冷却至超低温:用于量子领域的激光冷却与原子俘获技术》,著作权归原作者所有。我们尊重知识产权,本文转载仅为传递有价值的信息,旨在个人学习和交流参考,不涉及任何商业用途。本文中的观点仅代表原作者个人意见,我们不对其准确性、完整性或可靠性做任何明示或暗示的保证。读者在阅读后所做的任何决定或行为,均应基于自主意愿与独立判断。若原作者或版权所有者认为本文存在侵权,请及时通过【xh@SintecLaser.com】与我们联系,我们将尽快予以处理。