涡旋光大气传输时的热晕效应

前言

通常在研究高能激光大气传输过程中的热晕效应时,有三种数值方法会被提及,即微扰法、积分法以及相位屏法。其中微扰法最为简单,但当畸变参数达到一定值时微扰法将会不准确,同时微扰法无法展现光斑扩散现象;积分法的准确度相比微扰法得到了一定的提升,但当畸变参数值变大时,尤其是当传输距离增大从而导致畸变参数增大时,模拟结果也会不准确;相位屏法,目前广泛使用的一种方法,在畸变值很小时,呈现出来的畸变效果十分明显。故而,为每种方法找到其最为合适的使用范围,将会提高数值模拟的准确性。

对于高能激光的大气热晕效应系列,笔者准备分为三个部分进行,也就是上述提到的三种方法,在本期推文中,利用微扰法开展相关数值模拟[1]。

那么先来简单介绍一下热晕效应,这个过程是一个典型的正反馈循环,主要有以下过程级联而成:

能量吸收:

一束高能激光(通常是连续波或高重复频率脉冲)进入大气。大气并非完全透明,其中的气溶胶(尘埃、烟雾)和某些气体分子会吸收激光的能量。

空气加热与膨胀:

被吸收的能量转化为热能,导致激光束路径上的局部空气温度升高。根据气体定律(PV=nRT),温度升高导致空气体积膨胀,密度下降。

折射率变化:

空气的折射率与其密度成正比(Gladstone-Dale关系)。密度降低的区域,其折射率也会相应减小。激光束中心的能量通常最高,加热最严重,因此中心区域的空气折射率最低。光束边缘能量较低,加热不明显,折射率相对较高。

光束畸变(自诱导透镜效应):

现在,激光束相当于在一个中心折射率低、边缘折射率高的“介质透镜”中传播。根据光学原理,光会向折射率高的区域偏折。因此,光束中心的光线会向边缘(折射率更高的冷空气区域)弯曲。这导致整个光束发散,就像通过一个负透镜一样,光斑尺寸变大,能量密度显著下降。

风速的影响(产生不对称性):

如果存在侧风,情况会变得更加复杂。风会将加热了的空气吹向下游方向。这使得光束迎风面的空气是冷的(折射率高),而背风面的空气是热的、已被吹走的(折射率低)。根据光向折射率高区域偏折的原理,整个光束会向下风方向弯曲和偏转,就像被风吹歪了一样,进一步导致瞄准点偏离和能量散失。

理论模型与结果

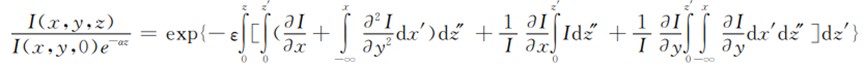

在进行基于微扰法的大气热晕效应分析之前必须指出,热晕分为瞬态热晕与稳态热晕两种表述,基于微扰法研究瞬态热晕比较困难,所以采用稳态热晕模型开展计算十分有必要。激光束稳态热晕强度的表达式为:

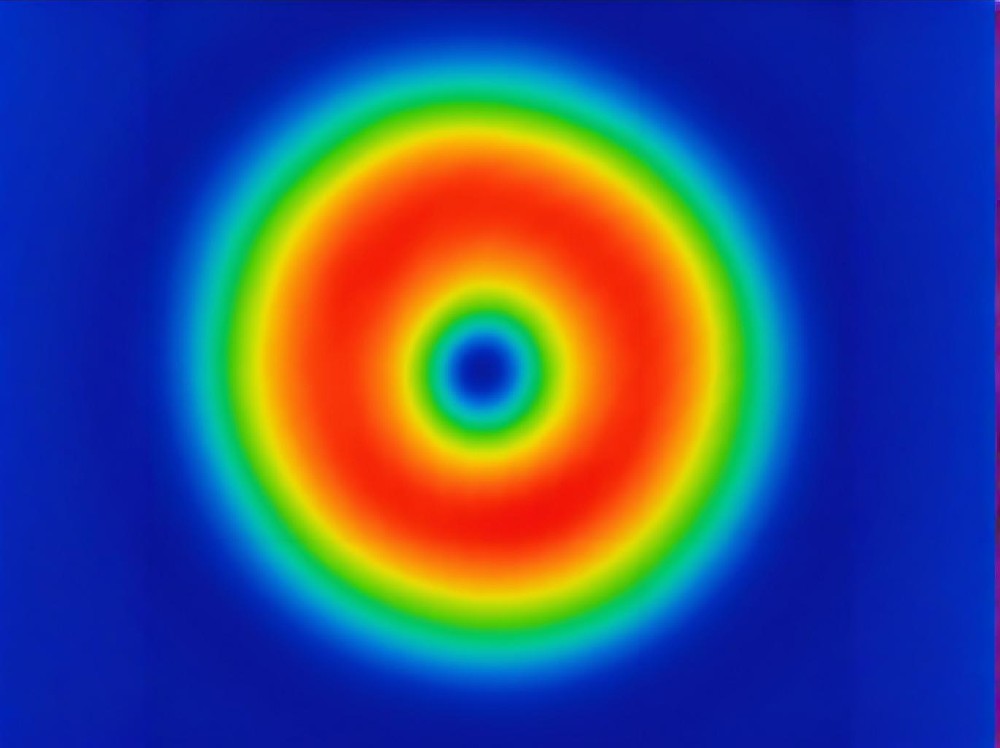

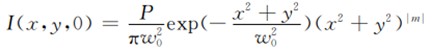

涡旋光源平面强度为:

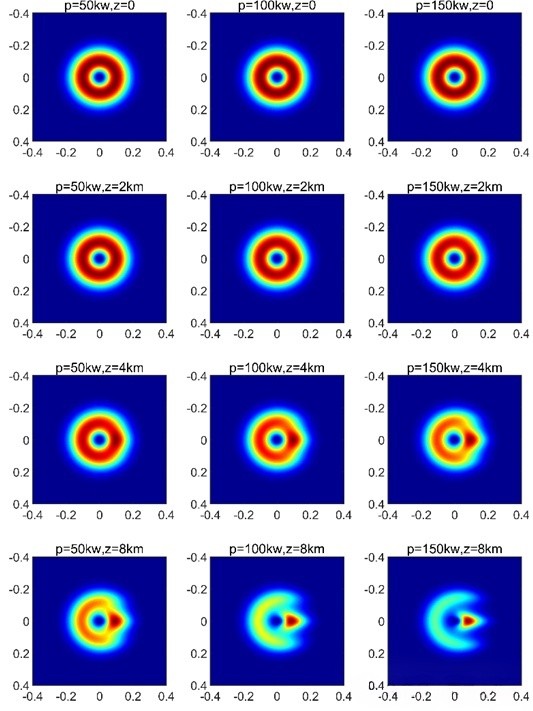

将涡旋光源平面强度公式代入到激光束稳态热晕强度公式中可以得到相关的解析式,具体详见参考文献[2]。那么根据所给出的参数可以计算出参考文献2的图1,其他几张图片可以调整参数得到,结果如下:

参考文献

1. 张琪,胡启立,王红燕等. 高能激光热晕效应数值模拟方法的适用范围分析 [J]. 中国激光, 2024, 51 (08): 145-153.

2. 赵璐,王静,郭苗军等. 基于微扰法研究涡旋光束在大气中传输的热晕效应 [J]. 光电子·激光, 2021, 32 (05): 532-540.

本文内容转载自,公众号“驭光optics”《文章复现:涡旋光大气传输时的热晕效应》,版权归原作者所有,仅用于学习、交流用途。如涉及版权问题或侵权内容,请及时联系我们(手机|微信:13697356016),我们将第一时间处理或删除。