LED器件中的Droop效应简介

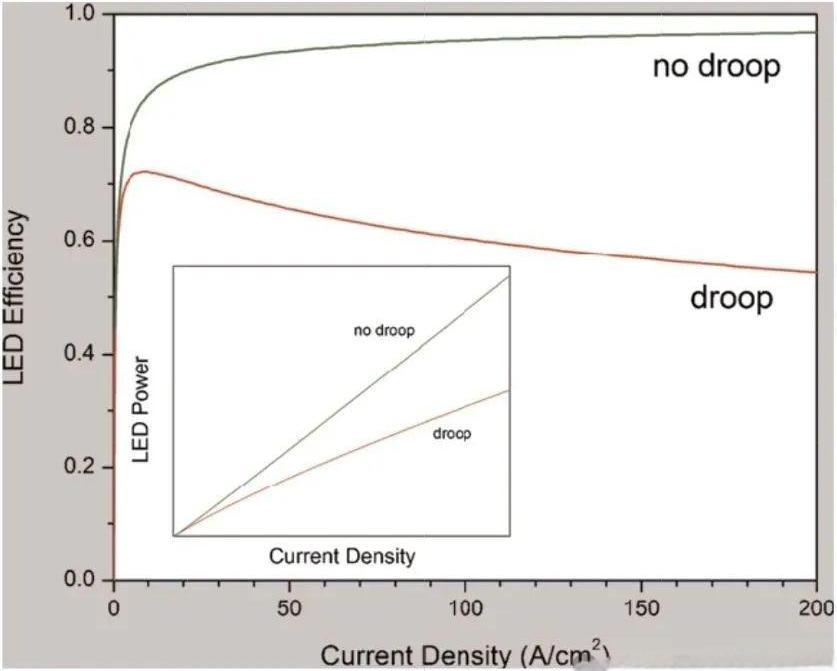

LED器件中的Droop效应是指在高电流密度下,LED的光效(或量子效率)随注入电流的增加而下降的现象。具体来说,当LED的注入电流增大时,其光输出功率并不会线性增加,反而会出现光效下降的现象,即“efficiency droop”。

Droop效应的成因复杂,目前尚未完全明确,但普遍认为与以下因素有关:俄歇复合(Auger recombination)、载流子溢出(carrier leakage)、载流子分布不均、极化场效应等。这些因素会导致非辐射复合增加,从而降低光子的产生效率,进而导致光效下降。

Droop效应的存在限制了LED器件的性能提升,尤其是在高功率LED中,为了实现更高的光通量,通常需要采用多颗LED或增加芯片面积,从而增加了成本和复杂性。因此,减少Droop效应是LED技术发展中的一个重要研究方向。

droop效应的主要成因

效率下降(efficiency droop)效应的主要成因在学术界存在多种理论,但根据现有资料,其主要成因包括电子泄漏、载流子解局域化、俄歇复合以及极化效应引起的量子限制效应、低的空穴注入效率、位错等。

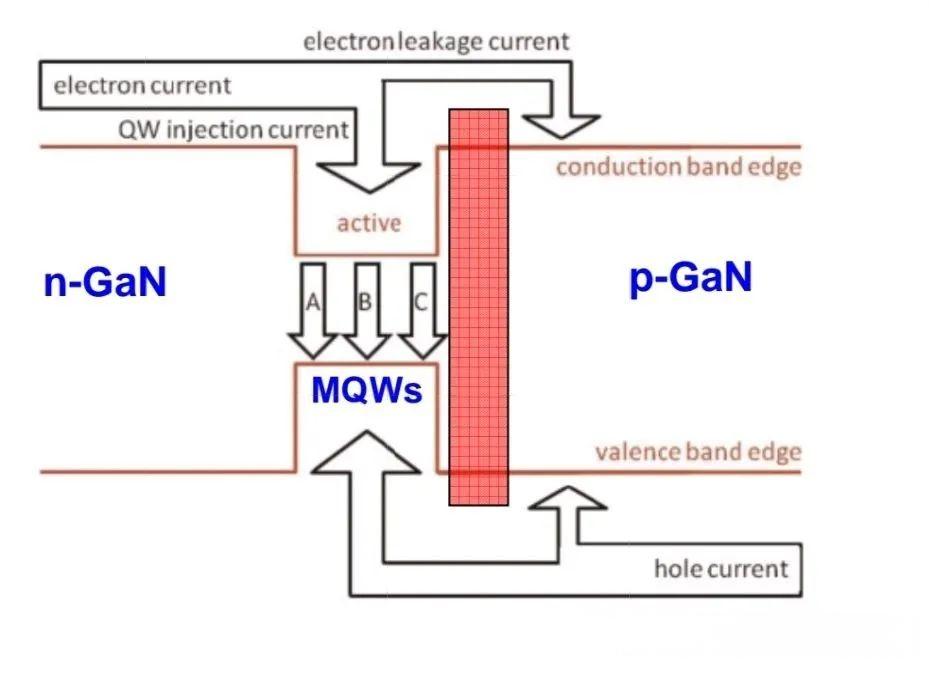

电子泄漏(Electron Leakage)多篇文献指出,电子从活性区泄漏到p型层是导致效率下降的重要原因。例如,伦斯勒理工学院的研究表明,电子泄漏是导致效率下降的主要原因。此外,电子泄漏现象与注入电流增加时的场强增强有关,导致电子从活性区逃逸,从而降低光子发射效率。

然而,也有研究认为俄歇复合是Droop效应的主要成因之一。例如,指出,俄歇复合在高载流子密度下会显著增加非辐射复合,从而导致光效下降。也提到,俄歇复合在高电流密度下可能成为非辐射复合的主要机制。

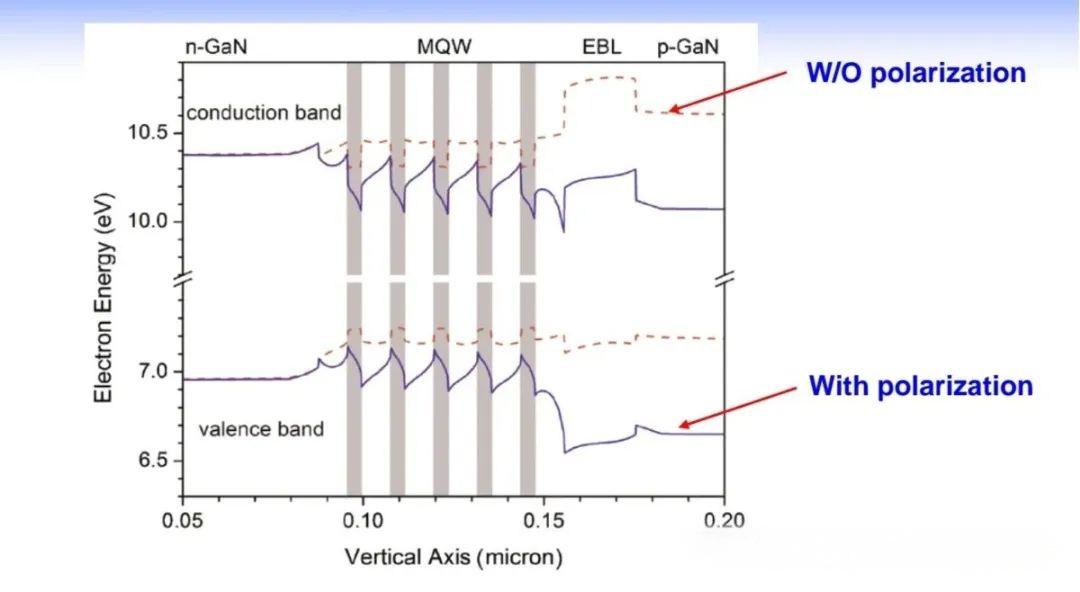

极化效应引起的量子限制效应在Droop效应中的作用也受到关注。提到,量子限制效应会导致载流子能级离散化,影响载流子的复合过程,从而可能间接影响Droop效应。此外,提到,载流子的局域化和非辐射复合是影响LED光效的重要因素。

综合来看,Droop效应的成因复杂,涉及电子泄漏、俄歇复合、量子限制效应以及载流子分布不均等多种机制。不同研究和实验条件下,不同机制的相对重要性可能有所不同。因此,目前尚无统一的定论,但载流子泄漏和俄歇复合被认为是主要的候选机制。

缓解efficiency droop效应的技术方案

缓解效率下降(efficiency droop)效应的技术方案主要集中在减少非辐射复合、优化量子阱结构、降低内部电场和载流子密度等方面。以下是一些具体的技术方案:

优化量子阱结构:通过减薄势垒厚度和增加量子阱数量,可以减少内部电场和载流子密度,从而降低非辐射复合(如Auger复合)的影响,从而提高效率并减少效率下降。这种方法通过减少内部电场和载流子密度,增强了整体效率并减少了效率下降。

应变工程:通过外部应力(如电镀金属)缓解压应力,减少压电极化,从而减少量子限制斯塔克效应(QCSE),提高内部量子效率(IQE)。这种方法通过减少压电极化,改善了量子阱中的电子-空穴分离,从而提高了器件性能。

载流子横向限制:通过纳米结构(如纳米柱)实现载流子横向限制,减少缺陷复合,提高高注入电流下的发射效率。这种方法通过限制载流子在特定区域,减少非辐射复合,提高器件效率。

减少缺陷和缺陷相关复合:通过优化生长工艺(如MOCVD)减少缺陷浓度,降低缺陷相关的非辐射复合。这种方法通过减少缺陷密度,减少非辐射复合路径,提高器件效率。

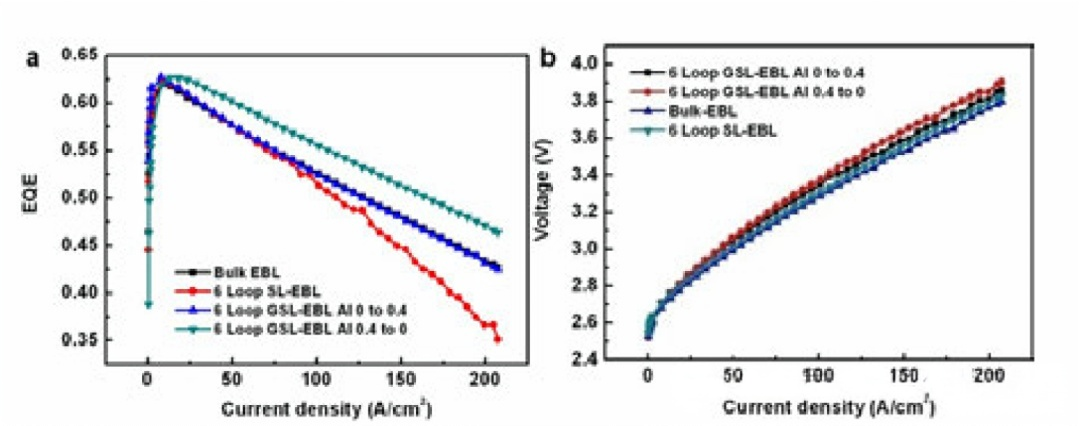

电子阻挡层和能带工程:通过设计电子阻挡层和能带工程,控制载流子注入和复合过程,减少非辐射复合。这种方法通过优化载流子注入和复合过程,提高器件效率。

这些技术方案从多个角度出发,针对效率下降的主要原因(如非辐射复合、载流子密度、缺陷等)进行优化,从而有效缓解效率下降问题。

【版权与来源声明】

本文内容来源于【半导体芯Talk】的《LED器件中的droop效应简介》,著作权归原作者所有。我们尊重知识产权,本文转载仅为传递有价值的信息,旨在个人学习和交流参考,不涉及任何商业用途。本文中的观点仅代表原作者个人意见,我们不对其准确性、完整性或可靠性做任何明示或暗示的保证。读者在阅读后所做的任何决定或行为,均应基于自主意愿与独立判断。若原作者或版权所有者认为本文存在侵权,请及时通过【xh@SintecLaser.com】与我们联系,我们将尽快予以处理。